古時候,人們常說“人生有四喜”:久旱逢甘霖,他鄉遇故知,洞房花燭夜,金榜題名時。能夠金榜題名,那是非常榮耀的事情,是無數讀書人夢寐以求的理想。

如果一個讀書人能夠高中狀元,那更是無比“八輩子修來的”福氣,其中的辛苦與機遇,只有當事人能夠體會品嘗得到。

中了狀元,不僅僅是面子上的好看,更是能夠給自己與家族帶來實實在在的好處,意味著“十年寒窗”之后,他可以入仕為官,在官本位的古代中國,“朝為田舍郎,暮登天子堂”,意味著他可以當“老爺”了。

“老爺”是可以不繳納任何賦稅的,盡管他的收入是很高的,但是他既沒有納稅的義務,也沒有任何服徭役的義務,那真是人生美滋滋。要不然“范進”也不會一朝只是中了舉人,就興奮得失心瘋。

無比風光的狀元,是萬里挑一的結果,“春風得意馬蹄疾,一日看盡長安花”,在朝代興盛穩定時,沒有人不想當狀元的,但是,在王朝的末期,那就另當別論了。話說中國歷史上最后一位狀元,那命運就比較坎坷啦。

01

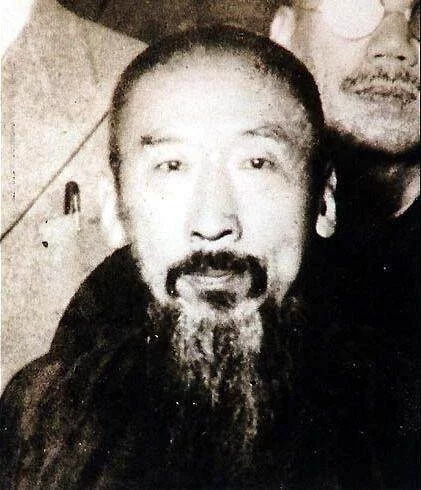

清末最后一位狀元,名為“劉春霖”,當年他高中之時,時年32歲,從高中放榜之日起,他就受到別人的非議,那么他的狀元之位是作弊得來的嗎?

還真不是,劉春霖考試時非常地規矩,沒有任何違規的地方。

人們對他有所非議,是由于劉春霖的狀元榜全賴爹媽給取了一個好名字。

清朝的科舉考試,跟前朝差不多,若想金榜題名,必須一路過關斬將,歷經縣試、府試、院試、鄉試、會試,最后是殿試。

殿試是最后一關,由皇帝親自主持,他將親手擬定的考題交給主考官,在皇宮大殿里布置下考場,會試過關的考生們接過考官手中的考卷,當場在規定的時間內筆試答題。

話說1898年,劉春霖參加了殿試,巧合的是,他正好碰到“百日維新”即將失敗之時,他與同學們在大殿里認真答完光緒皇帝所出的試卷后不久,皇帝就被囚禁起來。

考官們按卷子優劣排好順序,呈送給慈禧太后最后審閱批準。

慈禧把黃綾包打開,取出第一名試卷,名字是“朱汝珍”。慈禧心里立即感覺不爽,“珍”,怎么與那個極力慫恿光緒變法的“珍妃”是同一個字!

再往下看,朱汝珍,籍貫竟然是廣東,更惹毛了慈禧,用她的邏輯就是“廣東人不能重用”,看看那些“鬧事兒”的“罪犯,都是廣東人,太平天國的洪秀全,一心鬧革命的孫中山,搞變法維新的康有為、梁啟超,哪個是省油的燈?

“廣東”,慈禧看到這個地名,頭就大了,恨意滿滿。

“任他才華蓋天,廣東人不能用!”獨斷專行,且又異常迷信的慈禧的這一句判詞,直接把朱汝珍的狀元拿掉了。

慈禧又取出第二名的試卷:劉春霖。

“春霖”,這個名字好哇,“春降甘霖”,多么吉祥的名字,當前直隸等地正值大旱,老天爺給我大清送來了“春霖”,真是天佑大清啊。

再看劉春霖的籍貫:河間府肅寧人,“肅寧”者,肅靜安寧之意,眼下我大清業已飄搖不止,太需要祥瑞之兆來沖沖喜了。

想到這里,慈禧大筆一揮,特別欽點劉春霖為新科狀元,那個原本排在第一名的朱汝珍,只好屈居第二名,當“榜眼”去吧。

世界上沒有不透風的墻,盡管發放金榜這種事兒,也差不多屬于內府機密,可是王朝沒落之時,官員們的口風也就變得不嚴實起來,慈禧這種欽點方法,傳到宮外,自然引起大家的非議。

02

要說這個劉春霖,其實也并不是不學無術之人,原本他能被主考官們判為第二名,就說明此人水平也不低,“狀元”與“榜眼”,也就在伯仲之間吧。

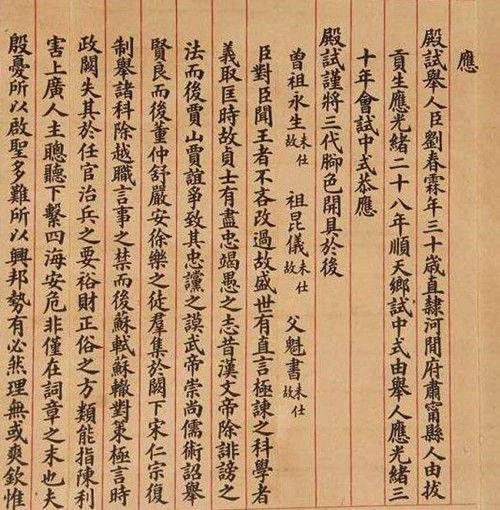

先看劉春霖的試卷,字跡工整挺拔,在今人看來,這字體簡直就是印刷出來的,依《大清欽定科場條例》規定,殿試之中,書法重于策論,因為能進殿試的這些人,都是精英人物,大家的理論水平都差不多,此時的書法水平高低,就成為能夠最終脫穎而出的利器。

劉春霖的字,不僅是當代人看過認為“極好”,就是在當時也是搶手貨,當年人們常說一句話“大楷學顏,小楷學劉”,“顏”就是唐代書法大家顏真卿,“劉”就是劉春霖。

(狀元劉春霖的試卷)

再說策論,劉春霖同樣不差。光緒皇帝在被囚之前,所出的殿試策論題目是:“從教化、吏治、兵制、財政等諸方面論述何以應對時局”。劉春霖結合當時大清王朝面臨的內憂外患,有理有據地全面展開議論,內容涵蓋雖然廣泛,但是他并沒有長篇大論、下筆無物,而是言簡意賅,直達立意,全篇文章僅2038個字。

就這樣,劉春霖既意外又在情理之中地被選中為狀元,按理說他應該就此飛黃騰達,前途無量了,因為縱觀一千三百余年的科舉歷史,前后也不過出了592名文狀元,這里面既有名門望族出身,也有寒門學士“躍龍門”,劉春霖同樣是寒門出身,寒窗苦讀,32歲時才中得頭籌。

鰲里奪尊的劉春霖在興奮之后,忽然發現:他很是悲催啊,他是狀元,卻毫無用武之地。中國兩千年未有之大局,封建帝制行將瓦解,維系帝制運行的儒家學說,正在受到廣泛的抨擊,被社會逐步拋棄,而從小深受儒家思想影響,讀“圣賢書”的劉春霖,貴為“封建狀元”,自然沒有了“合適的工作”。

1905年,劉春霖被朝廷派往日本留學,“師夷長技以制夷”,日本曾經將中國當作老師,不知不覺之中,這個昔日的學生卻全面超了老師,并且對老師肆意欺辱。

清王朝只得面對現實,派出留學生去學習日本的東西,當然只能是學習皮毛。

兩年后,劉春霖與同學們回國,依然沒有什么合適的職位給他,“空有報國志,自思還有才,徘徊多少年,到頭一場空”。

正在劉春霖不太得志之時,他的老師(殿試主考官之一)楊士驤(時任直隸總督、北洋大臣),想給他保媒,對象是裕庚(皇族,清政府駐日本大使)的小女兒裕容齡。

這個姻緣對于基本上賦閑的劉春霖來說,絕對是有好處的,裕庚的影響力不容小覷,如果放在旁人,肯定會高興地同意婚事,然而,我們的劉春霖到底是狀元,與一般人就是不一樣,他竟然拒絕了老師的好意。

恩師對學生婚姻之事,一片苦心,學生不勝感激。但是裕老貴胄高門,如攀成龍,恐日后貽害格格終身。

就白了,就是“門不當,戶不對”,他劉春霖不想吃“軟飯”,他要的是骨氣,而不是什么遠大前途。

過了一陣兒,劉春霖被任命為咨政議員,他以為自己終于有了用武之地,可是,事實擺在眼前,他發現清王朝的“憲政”不過是個政治把戲,他無從下手發揮自己的才能,怎么辦呢?他決定從小事著手,慢慢地宣傳推動憲政,進而積極參政議政。

湖南巡撫楊文鼎,在1910年時,未經咨議局投票決議,擅自發行地方國債,劉春霖認為這明顯違反法律規定,軍機處眾大臣卻建議劉春霖不要“小題大做”,劉春霖堅決守規矩,去找軍機處理論。

攝政王載灃直接告誡劉春霖:不要多管閑事兒!

劉春霖卻跟這位“皇父”杠上了,大膽地指責他這樣做,是“于立憲精神相背馳,恐成專制!”

劉春霖的爭論結果可想而知,根本沒有任何效果,自己再次被擼了職位。

03

只是劉春霖的“氣憤”根本沒有持續多長時間,1911年,一聲槍響,辛亥革命爆發了,清王朝覆滅,劉春霖沒想到自己竟然一夜之間成為了前朝的“遺民”。“氣憤”轉瞬之間變成了“深深地傷感”,他心灰意冷,決定到北京郊區隱居,想靠自己的一點名氣,傳道授業,寫字賣文,以度殘生。

1914年,袁世凱卻跑來打擾劉春霖的清靜,他派人力邀劉春霖出山,袁世凱曾經對劉春霖有知遇之恩,他又與楊士驤是好友,從這兩層關系上出發,劉春霖也不好拒絕袁世凱的邀請。

劉春霖真的想做些事兒,最好是大事業,當他被袁世凱授予“大總統府內使”的時候,他還躊躇滿志,可是這種興奮勁沒有持續多久,他發現不對勁兒,嘿嘿,什么“大總統府內使”,不過也是個虛職空銜,袁世凱也同樣只是想把他當成花瓶擺設而已。

劉春霖的自尊心再次受到沉重打擊,他再次選擇隱居,痛定思痛,咬牙下定決心,“終老不與政事”。

但是時代的激蕩變遷,就是不能讓劉春霖這個前清狀元安靜生活。1931年,東北丟了,溥儀成為“偽滿洲國”皇帝,他即刻派人來拉攏劉春霖,厚禮不斷,高官許愿,劉春霖則是禮物不收,高官不做。他認為,“君非昔日之君,臣也非昔日之臣”,他是“寧可做華丐,不做漢奸”。

時年60歲的劉春霖甚至拒絕親朋好友給自己過壽,他認為:

國家存亡尚且未定,福禍難測,還搞什么壽典!皮之不存,毛將焉附?

1937年“七.七事變”之后,日寇又想到了劉春霖,想讓他助其維系華北統治,畢竟他這個“前清狀元”的名頭還是有些影響的。1940年6月,漢奸王揖唐來了,他是受日本人的指派,專門來找劉春霖的,他們倆曾經是同科進士,也算是老朋友了,王揖唐時任偽北平市市長。

年近七旬的劉春霖一改往日“以禮待人”的文人氣度,對這個昔日的同窗好友破口大罵,“你這個軟筋骨的東西,你非我華夏族人,你滾出我的宅院去!”

王揖唐只好屁滾尿流地跑了,可是日本人沒有放過劉春霖,他們的狠毒是聞名四方的,他們氣勢洶洶地派兵抄了劉春霖的家,所有物件,上到名貴家具、古玩字畫,下到一件普通的鞋服,一點沒剩地全部抄走,同時將劉春霖一家老小全部趕出家門,流落街頭。

此事引起北平各界的強烈抗議,在強大的社會輿論壓力之下,日寇把宅子還給了劉春霖,可是空蕩蕩的屋子里,沒有一件家具,他們竟然厚顏無恥地要求劉春霖掏錢贖回本來屬于他自己的家具、字畫等一應物品。

劉春霖還是那句話,"寧做華丐,不做漢奸“,他堅決不向日本人妥協,寧可忍饑挨餓,也絕不屈膝投降。

1941年1月23日,老邁的劉春霖在窮困潦倒中死去,成千上萬人的北平市民聞訊前來為他送葬,人們專門制作了一張匾,上寫”義士狀元,中華脊梁”,在出殯的那天,北平市萬人空巷,那些了解劉春霖的北平人,無不淚眼婆娑。

“義士”、“脊梁”,這個贊譽對劉春霖而言并不為過,在那個家國危亡的生死關頭,有多少大大小小的賣國求榮者,他們蠅營狗茍,為一己私利不惜出賣國家利益,甘為侵略者的爪牙,喪失起碼的民族氣節。

劉春霖生逢亂世,又機緣巧合地成為科舉考試的最后一位狀元,盡管他的內心也有失落與不甘,徬徨與迷茫,但是他謹守做人的底線,和國家榮辱與共,就憑這一點,他就值得被后人銘記。