事情,就是這樣。不要去問什么理由,也不用去想什么結果,喜歡上了,去做,便是。我也講不清楚,為何喜歡寫字。不但喜歡,而且上癮。以至于一日不寫字,便覺不自在。于是乎,情不自禁,把書齋命名為“不字齋”、還自產自銷成語:“情不字盡”。

兩年前開始,寫字成了生活的必需品。一日三餐,一日三行。日復一日,小楷抄完了《老子》《中庸》《論語》和《道德經》《金剛經》,算算起碼兩萬多字吧。裱好,掛在墻上,是謂孤芳自賞。親朋好友來訪,聽得半句美言,心里總是美滋滋的。相見,本就是心生歡喜,多一分“字”色、添一道風景,那又何妨。“日日是好日,壺中日月長”,亦復如是。

久而久之,筆握在手,字寫心頭。寫得越多,越是發覺,一個字,似乎表達不盡我的多重情感。莫非,情到深處,忽覺“情不字盡”?

對于字的產生和結構,來了興趣。傳說倉頡造字,也是偶然。天上飛來一只鳳凰,叼在嘴里的東西正好落在他面前,上有蹄印。于是,他受啟發,萬物皆有自己的特征,若能抓住特征,畫出圖像,大家能識別,不就是字么?日、月、山;云、河、湖;人、鳥、飛……從象形、指事、會意,到形聲、假借、轉注,古人運用“六書”的方法規則,一字一音,一字一形,造出了讓我們享用至今的漢字。

字的美妙,在于一筆一畫,任由書寫。但再怎么寫,不講究法度,是不行的。所謂“不入魏晉,終是野道”,很有道理。人,無精神,不美。字,無筆勢,也不美。我用盡渾身解數,發揮想象力,“點”是頭,“雙點”像兩手,“撇捺”似雙腳,“上橫”為肩膀,“中豎”乃脊梁——想象著寫一個字,如同畫一個妙齡少女在跳芭蕾。意在筆先,字在舞動……

寫著寫著,又忽發奇想,除了造勢,何不造字?正巧有位朋友發來微信,問照片里一只葫蘆上刻的是何字?我一看,就知道,那是日本的造字。

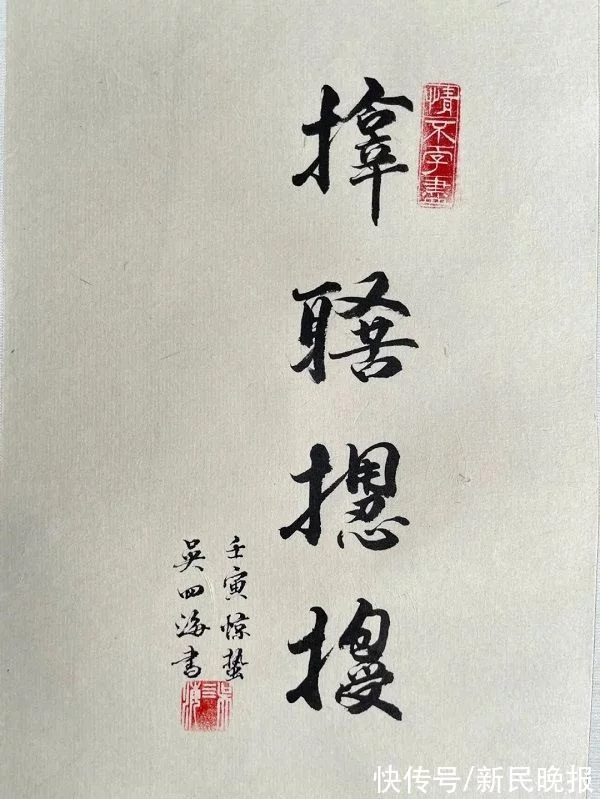

吳四海書“拾取辛苦,擁抱忍受”

毫無疑問,日本的文化起源于中國,日本的文字由來于漢字。日本人贊嘆漢字的美妙絕倫,運用并沿用了中國古字,同時也發明和組裝了“和制漢字”。信手拈來幾個有趣的,比如“峠”,意即上山下山的山路,很形象會意的中國古字,日本人沿用至今。還有十字路口,日語造字是“辻”,太形象了。再比如“躾”,指兒童言行舉止文明禮貌的教育,身美合一,美妙無比。上班工作,日造字為“働”,說明人要動起來,不是坐著不動,也有意思。

不管是古人造字,還是后人學造,其實都有一個重要的共同點——博采眾美,合而為字。書法日趨同質化的今天,既不想當書法家,又不想當賣字匠的我,運筆造勢的同時,何不醞釀造字?

偶得一張微信照片,靈感,說來就來,腦子里即刻冒出來兩句話八個字——“拾取辛苦,擁抱忍受”。多像是我的人生寫照,又配合當下全民抗疫、居家隔離,很應景。得之于心,應之于手,渾然天成,意味深長!以后,我還會繼續嘗試這種被我師父命名為“雙字體”的寫法,若真如此,“情不字盡”!(吳四海)