倘若將中國古典詩歌看作是一道流星劃過的光束,那唐詩則是這道軌跡中最璀璨的一刻;倘若將唐朝的詩歌,看作是一個絢爛的春天,那這個王朝的詩人則是爭奇斗艷的百花,其中牡丹一般的富貴,有薔薇一般的嬌嫩,有桃花一般的妖艷……每一簇花叢,令無數行人,為之側目駐足。

花朵或許已經隨著流水飄去,但它們的美麗以及芬芳,一直倒映在時光的長河,泛于文化的碧波,即便斗轉星移,日月升沉,亦不會淡化。

唐朝三百年國祚,誕生了無數的詩人,李白的豪邁飄逸,無疑令人欣賞向往;杜甫的沉郁悲歌,誠然令人嘆息感動;王昌齡的雄渾壯闊的邊關詩,同樣令人心生澎湃……。不過,我卻尤愛那些吟詠生活的小詩。

或許是描寫一次沽酒的經過、或許是一次失眠的焦躁、或許是一場淋雨的窘迫,似乎都能令讀者穿越時空,感受到詩人真實的生活。一日,一位詩人路過村郊,看見一位小孩子在垂釣,他將其神態動作寫成了一首七言絕句。

這位詩人,名氣并不大,相對于初唐四杰、大小李杜、元白等詩人,幾乎是個小透明,他的名字叫做胡令能。這位詩人生活在貞元年間,隱居于圃田(今河南省鄭州市中牟莆田)。

胡令能不像唐朝那些“官二代”、“富二代”詩人,他比較貧困,為了生計,年輕的時候從事修補工作,賴以為生。正因為他做過一段時間修理鍋碗瓢盆的修補匠,時人稱其為“胡釘鉸”。

同樣,胡令能一生未能入仕,他尊崇道家的無為思想,對列子推崇備至,經常祭奠他,所以,他的詩中,沒有像李白那樣表現對仕途的渴望,也沒有杜甫那般對家國的憂慮,在胡令能存世的幾首詩中,多是對生活小事的描繪。

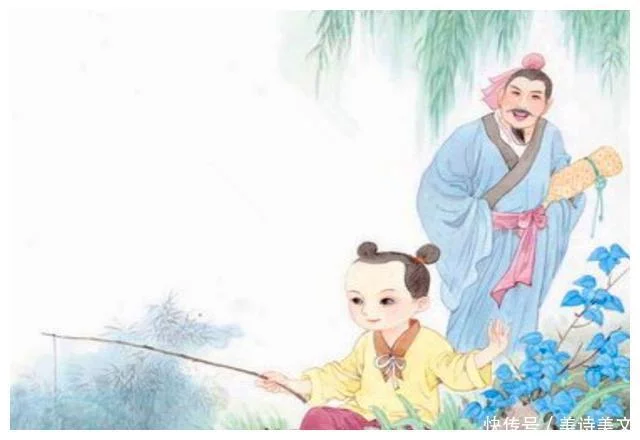

而那首替小孩寫的詩,即《小兒垂釣》:

蓬頭稚子學垂綸,側坐莓苔草映身。

路人借問遙招手,怕得魚驚不應人。

此詩就是簡單地描繪了小孩垂釣的場景,在偌大的唐朝,這樣的小孩子多不勝數,恐怕沒有哪位大詩人,會將目光停留在他身上,甚至不惜筆墨為其作詩,但胡令能這樣的隱士,卻對生活的細微之處,無比熱愛。

這個孩子,或許是哪家山民的孩子,所以頭發蓬亂隨意,富貴人家的孩子,多半是衣著得體,在家中讀書寫字的,但他卻可以拿著魚竿去河邊學習垂釣。山野間的孩子,生活便是如此無拘無束,每天都能擁抱大自然。

孩子側坐在河邊的草叢中,野草松軟舒適,散發著泥土的清香,翠綠的長草,掩映著這位垂釣稚子的身姿。河水倒映著草木和孩子稚嫩而又認真的小臉,時而有蜻蜓掠過水面,泛起一層波瀾,但這位孩子始終注視著自己的魚漂。

就在此時,一個問路聲打破了河邊的寧靜,小孩子依舊沒有停下他的垂釣,而是連忙向路人招手,因為他擔心說話聲會驚擾魚兒,讓他無功而返。

天真單純的孩子,眼中的世界總是那么簡單,他們可以對著地上的螞蟻,一看就是半天,從不會感到厭煩;也能對著夜空中的星星,一直數下去,待到數亂之后,他們會急得大哭;他們還對用沙子堆成房子,然后假想這是他們的家。

總之,在大人們眼中極為無聊的事情,在他們心中,卻重要且神圣,所以他們會全身心地投入他們的童真世界。胡令能,就將孩子的這種特質,無比生動鮮活地描繪出來了,仿佛,我們也回到了那個美好的童年。

盡管,這首詩,沒有聚焦某件歷史大事,沒有吟詠哪位名人,胡令能或許也許是將其當作記錄心情、生活的一篇詩詞日記,不料它卻流傳千古,常年入選語文課本。只是不知,這首曾令我反復吟誦小詩,是否還留在現在的小學課本中。