發布日期:2022-12-20 19:19:06 訪問次數:968

我們的母親河--黃河,是中華文明的發源地,黃河流域孕育了生命和文明,也帶來了不少的麻煩。讓我們一起來了解一番。

母親河的威脅

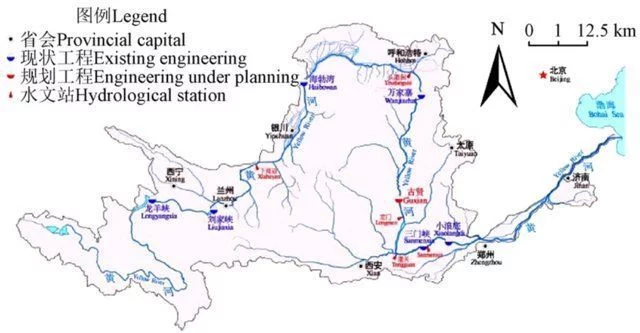

黃河發源于青藏高原的約古宗列盆地,自西向東,從西北流出,經過西南流向華北,途經九個省,最后進入渤海。

從古至今,居住在黃河流域的人們都在為治理黃河的水患而煩惱。上古堯舜二帝時期,大禹就奉命帶人治理黃河的水患,后面的朝代,每朝每代的皇帝都花了大量的銀子治理黃河。

可治理了多年,黃河水患依然沒有解決。除了頻發的洪水,黃河還有一個嚴重的問題--泥沙淤積。

據統計,黃河每年都會帶著大約16噸的泥沙從河道奔騰而過。其中有12噸左右的泥沙匯入大海,剩下的泥沙淤積在黃河下游,要么被水沖積,形成平原;要么沉積在河里,抬高河床。

黃河泥沙積累成的平原是良好的農耕地,我國古代黃河流域的文明那么燦爛奪目,得感謝這些沖積平原,但沉積在河里的泥沙就只能讓人頭疼了。

受地質影響,黃河在成河的運動過程中,就有水土流失、泥沙堆積的現象發生,要追溯的話,得追到史前時期了。經過這么多年的變遷,黃河里的淤泥越來越多,迄今,已經高出了地面10米,成了妥妥的懸河。

一旦黃河出現大規模水患,后果不堪設想。那我國為什么不給黃河清理一下河底的泥沙呢?是不好清理,還是另有他意?

其實黃河剛形成的時候,水質清透,從它的發源地看就知道,黃河不是從頭到尾都這么渾濁,它是一路流過來席卷了泥沙才變渾的。

黃河兩岸水土流失越來越嚴重的原因,是農耕開荒。既然它的周圍土地肥沃,肯定有大量的農民來這里種地。砍伐完了植被,失去了固沙的草木,黃河的環境也惡劣起來。

近年來的清淤工作

除了水土流失帶來的環境問題,淤泥造成的河床抬高問題還會讓黃河發生改道,且歷史上的確出現過幾次黃河自然改道的情況。

我國不是沒有做過黃河清淤的工作,2018年底,天鯤號絞吸船就接受了清理黃河淤泥的任務。

絞吸船主要用于吹填工作,適合挖土質較松軟的沙質土和河底淤泥。天鯤號船長度為140米,寬度接近28米,是目前亞洲最大的重型自航絞吸船,最深能挖到35米深,特別適合為黃河清淤。

天鯤號每個小時的挖沙量達到7500立方,在黃河持續工作了3個月,清理了不少的河底淤泥。照這樣的效率,黃河河道疏通指日可待。有人為天鯤號算了一下,完成整條黃河的疏通時間,大約需要10年。

10年,看起來時間很長,我國古人治理黃河都是幾十年如一日的堅持,并且還只是某一段河道。清理完整個黃河用10年,已經快的上天了。當然,天鯤號這么挖10年,花的金錢成本也是相當的高,但跟造福百姓比,這些花費又算什么呢?

可我國并沒有讓天鯤號或者其他絞吸船繼續清淤。好多人不理解,覺得河底泥沙堆積一定不是好事,但其實不然。

首先,黃河的泥沙堆積問題不是一兩年造成的,是從成河時一點點累積的,到了今天,這些堆積的泥沙已經與周圍的環境融為一體,密不可分。

我們現在看到的黃河中的橋墩、河邊的堤壩,都是矗立在這些泥沙里,挖走它們會讓這些建筑失去保護,造成安全隱患。國家限制或者禁止河道挖沙便是這個道理。

因此,有些泥沙不僅不能挖,你還會看到橋墩下方堆砌了很多鵝卵石,就是用來加固建筑的。

所以,清理河底淤泥得從長計議,要挖也只能小面積挖一挖,不用隨時動用天鯤號。

近年來,我國已經在黃河清理工作上做出了不小的成績,黃河有些河道的水質明顯轉好,清澈不少。

2017年時,《瞭望》周刊就報道過桃花峪河口成為清水河了。位于黃河中游的潼關水文站也于2021年發布數據稱黃河的含沙量低于每立方800克了,國家的清淤工作成效非常明顯。

治理黃河得科學

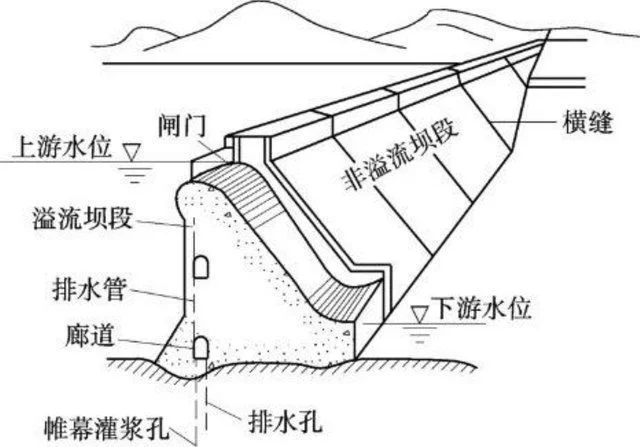

除了人工清淤,我們的各個水利樞紐工程也起了很大作用。堤壩的層層攔截,可以分攤泥沙淤積,一點點減少黃河下游的泥沙沉積壓力。

豐水期的時候,開閘放水,利用巨大的水能沖力把泥沙沖進海里,也是治理淤泥的方法之一,治水并非只有人工挖沙這一種。

其次,挖沙本就是個治標不治本的手段,不適合長期使用。挖走一部分泥沙,后面的泥沙有源源不斷地來了。因此,從源頭解決問題,防止水土流失,才是治理黃河的最佳方法。

現在我國在大力開展沙漠治沙行動,我國環境艱苦的地方長年守著一群治沙人,在面朝黃土背朝天地植樹種草。跟幾十年前比,黃土高原已經增加了五萬多平方公里的綠化面積。

水土流失得到了控制,流進黃河的泥沙量自然就減少了。目前,我國在黃河上有19座水電站,七座水利樞紐,還有3個大型水庫。黃河能帶來破壞,也能帶來益處,關鍵看人們怎么發揮它的長處。

2022年1月份,黃河三門峽水庫的清淤試點工程拉開帷幕,一艘代號為“浚河007”的絞吸船開始下河工作,再次為黃河清淤。此次試點成功,將來小浪底水庫和黃河中上游也會逐步開展清淤工作。

所以,不是國家沒有為黃河清淤,而是治理黃河應當更加科學,黃河清淤也得慎重。