北宋時(shí)期,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),統(tǒng)治者雖然軟弱保守,但也從一定程度上保證了國內(nèi)民生的安定,因此北宋延續(xù)了唐朝的繁盛,在詩詞書畫之上就可見一斑。

在書法上說,整個(gè)南北宋成就最高的六個(gè)人里,北宋就要獨(dú)占四家,其為蘇東坡、黃庭堅(jiān)、米芾與蔡襄。

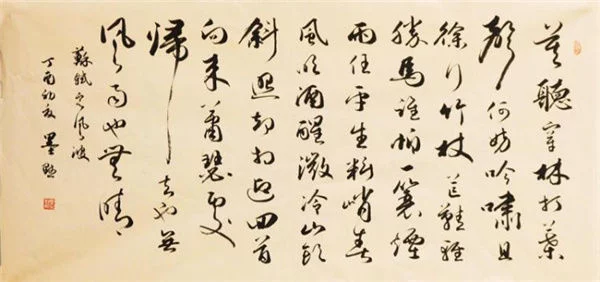

蘇東坡書法,以無法之意為重,講究的是一個(gè)瀟灑自由,雖法古人法,不法古人風(fēng),因此自出一脈,至年歲長大后筆法愈見自然。

黃庭堅(jiān)與蘇軾齊名,書法造詣上也相差無幾,在文學(xué)和書法上都趕上了自己的老師蘇東坡,在書法意趣上較之蘇東坡更加圓融雅致,草書之上更有游龍之姿。

米芾之書法,在宋四家中可名列首位,雖詩詞之上不及蘇黃,但在書法之上,米芾成就更高,其書法之個(gè)性較之蘇黃更出其右,其字若風(fēng)中璧竹,曳而不偏,瘦而不弱,堪稱一絕。

蔡襄則以正楷最為聞名,其書法一改宋人之豪放瀟灑,筆跡溫婉醇厚,似若春風(fēng)拂面,甘霖潤土,在行書、草書之上水平也頗高,《宋史》稱其“當(dāng)世第一”。

而以上四人,全在北宋。自靖康之變、岳飛冤死之后,南宋的氣數(shù)似乎即將走到盡頭,其中詩詞、書法也隨之黯淡無光。

但就在這樣的黃昏之時(shí),張即之卻有如一輪明日悍然升空,照亮整個(gè)書壇,以一己之力,將南宋書法從凋亡之邊緣扶將回來。

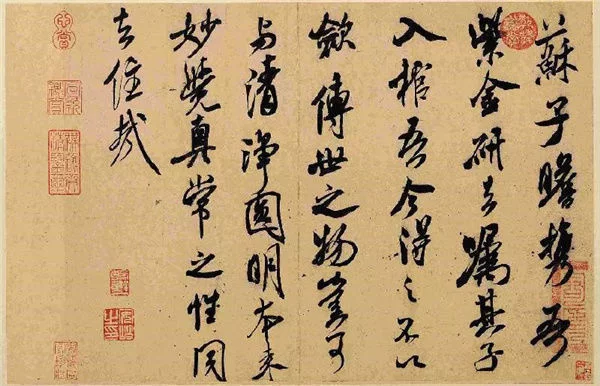

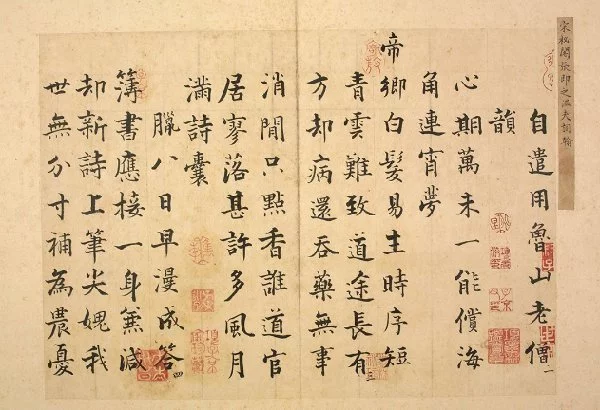

張即之出生于1186年,乃是愛國詞人張孝祥之侄,出身官宦世家的他,自小便開始練習(xí)書法。他學(xué)歐陽詢之縱橫險(xiǎn)絕,又法顏真卿之雄偉筋骨,另得褚遂良鋒利清朗,同時(shí)納蘇東坡、黃庭堅(jiān)書法之意趣,不拘一格,靈活多變,瀟灑自由,自成一派。

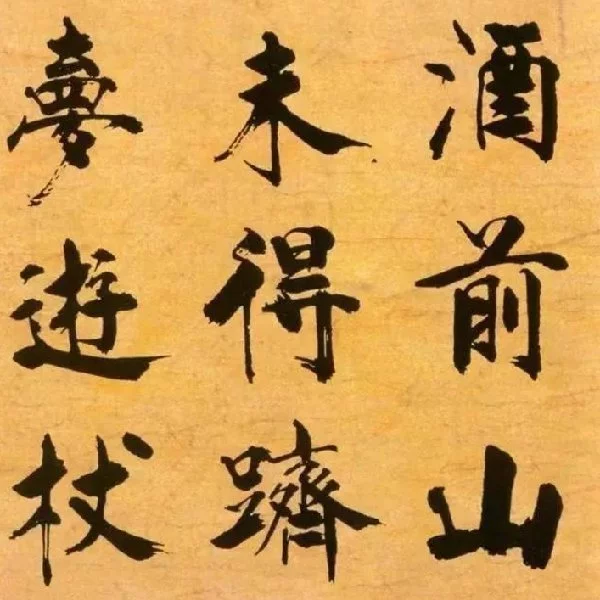

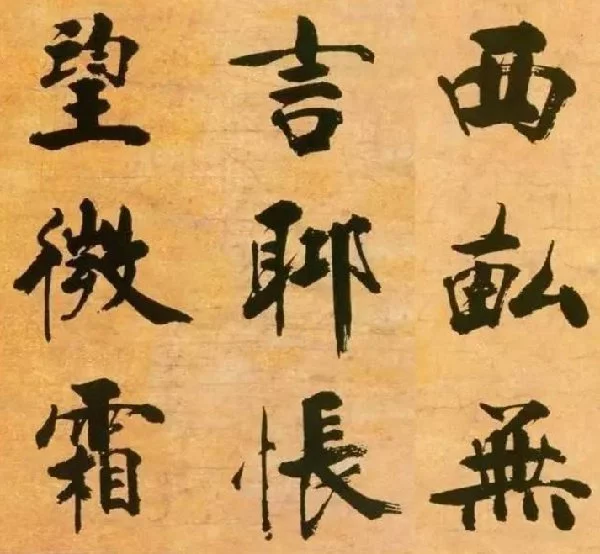

張即之最擅長的是楷書和榜書。楷書不必多說,榜書乃是為帝王歌頌功德、為皇宮大殿作為裝飾之物而起身,要求自然十分之高,否則不免落得一個(gè)欺君之罪。雖然榜書后來逐漸走入王侯將相乃至鄉(xiāng)土民間,但依然延續(xù)了其精益求精、莊重大氣之要求,能夠?qū)懞靡皇职駮模皇菗碛袔资旯αΦ臅ù蠹摇?

而張即之便是榜書當(dāng)中的佼佼者,南宋榜書第一人,常常揮毫重墨,作擘窠大字,而字字如刀削斧砍,蒼勁如高崖海礁,風(fēng)雨侵蝕而不倒,反以風(fēng)雨雕琢己身,而成自然之劍,橫亙于書法天地之間,前者后人莫不仰之彌高。

最是一絕的是,張即之即使書寫小楷,其中筆法一如榜書。大多寫小楷之人,莫不以中正圓融為主,這是因?yàn)樽煮w愈小,愈不便操弄筆法技巧,因此小楷之上,若想標(biāo)新立異,大多是從筆勢(shì)筆力、粗細(xì)短長下手。

而張即之卻不同,便是小楷,他的字依然寫成榜書,有龍首鳳尾之形,劍直刀曲之妙,其中細(xì)節(jié),非真正練字之人難以體會(huì)此間高深艱難,此亦乃張即之書法之妙處,只需將小楷放大,即可得一榜書,令人嘖嘖稱奇。

張即之所在時(shí)代,時(shí)人皆稱張即之乃是“宋書殿軍”,《宋史》評(píng)其可“以能書聞天下”,無論宋朝內(nèi)外之人皆以重金求購其書,未得著者莫不扼腕嘆息。明朝書法家詹景鳳評(píng)價(jià)“

方勁古拙,斬釘截鐵,遂以傳耳

”,可以說是對(duì)張即之書法風(fēng)格最一針見血的概括了。

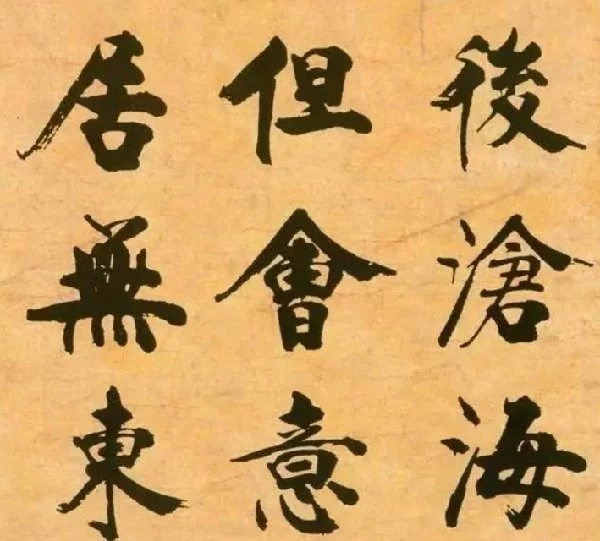

如今,其作品《金剛般若波羅蜜經(jīng)》藏書于遼寧博物館,《書<華嚴(yán)經(jīng)>》藏于安徽博物館,莫不都是鎮(zhèn)館之寶。另《書<華嚴(yán)經(jīng)>》殘卷流落民間,在2017年時(shí)現(xiàn)身拍賣會(huì),居然拍出高達(dá)6300余萬元之巨的天價(jià),足見后人對(duì)張即之書法之推崇。

張即之堪稱是以一人之力挽救了南宋書壇衰落的局面,是整個(gè)南宋書法成就最高之人,其書法造詣后人難匹,便是前人先賢亦難望其項(xiàng)背,是我國書法史上的一座巍峨高山。