為了擺脫以美國為首的北約國家的全面經濟制裁,掌握國際貿易的主動權,俄羅斯不斷降低石油價格,希望以此來刺激經濟。那這么好的撿便宜的機會,為什么我國不多買一點呢?

首先要知道,國際原油貿易不是我們在菜市場買菜,誰便宜的就買誰的或者想買誰的就買誰的,因為國際原油的買賣都需要簽訂相關協議,有點類似于飯店向供應商販訂購蔬菜,一旦達成與商販的協議,就不能因為某天菜價突然便宜就毀約另外采購。

石油買賣也一樣,我國石油是分別向中東各產油國,以及俄羅斯,南美巴西、委內瑞拉等產油國采購,產油國是根據協議按需開采石油,如果說突然毀約去大量購買俄羅斯的石油,那么其他產油國開采出來多余的石油賣給誰。

而且毀約就會使信譽喪失,雖然暫時是占了點小便宜,但哪天俄烏沖突停止了,油價漲回去了,我國再回頭找這些國家,人家就不會賣給你了,所以不能因小失大,要按照既有合理的比例采購各國石油才是最正確的做法。

就像之前俄羅斯的油價比國際油價高時,我國也按一定比例采購俄羅斯的石油,為的就是規避風險。就連烏克蘭背后最大的支持者,天天喊著制裁俄羅斯的美國,也在繼續進口俄羅斯的石油,而且占到美國石油進口量的10%。

其實,這也并沒有什么奇怪的,就像美國白宮發言人說的那樣:減少全球能源供應不符合美國的戰略利益,說白了就是美國也不愿意自己的國家利益受損。

雖然我國已經增加了對俄羅斯石油的進口,但數量很有限,那究竟什么原因導致我國不愿意多進口俄羅斯便宜的石油呢?

這種可能性也不高,主要的原因是雖然俄羅斯石油價格便宜,但運輸成本高,因為俄羅斯現在遭遇西方國際制裁,很多國家本身就不太愿意進口俄羅斯石油,也不愿意將自己掌握的港口和大型油輪供俄羅斯運送石油使用。

如果想要用油輪運輸就需要不斷地轉運,而轉運還涉及到裝卸的問題,無形中大大增加了成本,使得原本廉價的海運變得不再便宜,加入了運輸成本石油的整體價格也自然就不便宜了,那還不如直接從中東增加原油,運輸航線也熟悉,不容易有阻礙。

那么如果使用管道運輸呢?

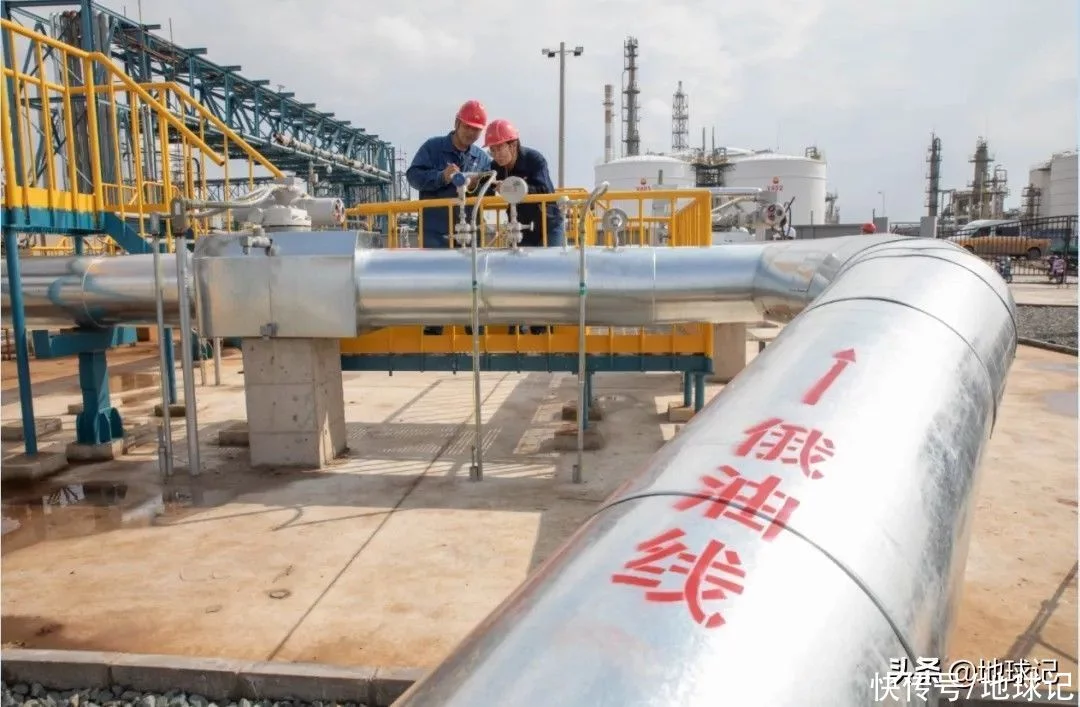

我們知道俄羅斯和中國是接壤的,如果使用管道運輸就可以避免海運受到的掣肘。而且中國和俄羅斯的確有一條已經建成的石油輸送管道,不過也只有這一條管道,如果再增加進口量就需要另外建設管道,而管道擴建需要大量成本,如果建設完成遭到變故無法供油,就會浪費大量資金。

而且管道建設需要時間,目前這條已經建成的石油管道,光談判中俄就談了15年,等新的管道建設完了,俄烏沖突早就結束了,油價可能早就漲回去了。所以任何舉措都應該是基于長期的戰略考慮而不是短期的利益考量。

其次俄羅斯的石油質量并不是最好的,因為俄羅斯的石油大多含硫量高,硫對金屬具有腐蝕性,所以進口俄羅斯的石油還有經過除硫的程序,所以實際的成本并不低,而且因為處于西伯利亞寒冷地區開采并不容易,所以不是這次俄烏沖突“打折”促銷,價格并不便宜。但是中東的石油不僅開采方便,而且質量上乘,關鍵是通過海運方便靈活。

我國石油需求量那么大,俄羅斯石油不管質量如何,但目前相較于其它國家便宜是事實,我國為什么不趁降價多買一點存著呢?

多買石油存著就涉及到石油戰略儲備的問題,目前石油儲備量最大的國家是日本,可以滿足150天的消耗。但是中國90年代經濟快速起步的時候,主要是依靠輕紡工業,石油需求量不大,我國的大慶等地也有產油,基本可以滿足自給自足。

雖然現在我們已經在全國建立了眾多的石油儲備基地,截止2020年石油儲備能力已經有8500萬噸,但是目前又接近儲存滿了,所以俄羅斯的石油即使買了也沒地方存。

而且,俄羅斯通過中俄石油管道每年向中國供應1500萬噸原油,這已經占了中國進口石油的10%左右。而中國對于中東地區的原油進口占比雖然比較大,但是中東有多個國家,平均到每個國家都是在10%左右,最多的不會超過15%。

這就是不要把雞蛋放在一個籃子里面的策略,如果我國大量進口俄羅斯的石油,就容易形成對俄羅斯石油的依賴。

雖然我國和俄羅斯是戰略合作伙伴關系,但是國際關系上沒有永遠的朋友只有永遠的利益,害人之心不可有,防人之心不可無。既不過度增加進口俄羅斯的石油,也不減少進口。

所以我國在進口石油的問題上遵循的是均衡的原則,不會過分多進口任何一個國家的石油,既不干趁火打劫的事情,也不干落井下石的事情。

是否增加進口俄羅斯的石油要看我國的需求和相應的客觀條件,按照自己的步調行事,不被價格和國際局勢裹挾,畢竟石油進口是戰略問題,需要站在更高的角度看問題。